味噌汁を考える

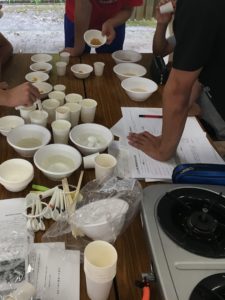

今年の夏休みに行ったストロング合宿にて、

高1・高2生対象に、「味噌汁を科学的に考える」講座を開講しました。

講座の意図としては、味覚を具定例にして、

普段、無意識に流していることを意識的に捉えてみる、というものでした。

さらに、

細かにデータを取ることやデータを分析することを通じて、

各々の「理系的」な資質を探り、

大学の進路選択にフィードバックすることなども狙いました。

しっかりと計測をしながら「違い」を探る生徒さんと、

だいたいでいいでしょと結果論に期待する生徒さんにわかれ、

期待していた以上に資質をみることができたように思います。

普段、教室内で扱っている学習内容では抽象度が高いものが多く、

同じような意図をもって授業をしても、

文章や数式ではなかなかその意図を捕まえることが難しかった生徒も、

味覚のように具体的な体験を通じると、

なるほど、といった実感と共に意図を捕まえることができたようでした。

4時間の所要時間をかけて、

6種類のダシを混ぜ合わせて、自分たち好みの配合を探ったり、

さらにそこに、6種類の味噌を合わせて、

「一般的に多くの支持を受ける味」を見つけたりと

細かい作業が続きましたが、

生徒達も意欲的に取り組んでくれました。

これまで、味覚に対して意識を自分の想像以上に向けてなかったということに、

驚きと発見を得たところで、

同じことが言語や視覚にも言えるんだという事も伝えることが出来、

講座を終えることができました。

今回は、料理を通して、ということをしてみましたが、

来年はまた違ったアプローチが出来ればと思っています。

様々な体験を通して、能動的に考えるということと、

協同的に動くという事を生徒さんに伝えていけたらと思います。

さあ、料理で得た実感を、今度は勉強に還元する2学期に!!